ネット上で「未経験エンジニアはうざい」「現場が迷惑している」などの厳しい書き込みを見ると、エンジニアに転職しても続けられるか不安….

スキルもない自分がいきなり現場に入ったら、年下の先輩から「うざい」と思われるのではという不安から、なかなか転職への一歩が踏み出せずにいるかもしれません。

残念ながら、その不安は間違ってはいません。未経験者のスキル不足は当然ですが、質問の仕方や日々の態度一つで「教育コストが高すぎる」と判断され、ネガティブなレッテルを貼られてしまうのも事実です。

しかし、たとえ現時点でスキルがなくても、「うざい」と思われるか、「応援したい」と思われるかは、「行動」と「姿勢」で大きく変わります。

この記事を書いている私は、30代未経験で安定していた公務員の職を捨ててエンジニアに転職した経験があります。

本記事では、現場の実態から「応援される新人」に変わるための具体的な5つのポイント、覚悟すべき不都合な真実まで、私の実体験に基づいて紹介します。

この記事を読めば、漠然とした不安が解消され、明日から行動すべきプランが明確になるはずです。

\ 転職成功実績No.1 返金保証あり/

- 公務員事務職として約10年勤務

- 将来のキャリアに不安を感じ、プログラミングスクール受講

- 後悔したくないと思い、勇気を出して公務員を辞め、36歳未経験でエンジニアに転職

- テレワークやフレックス勤務など自由度の高い働き方をに手に入れる

- 現在はエンジニアのほか、PMやコンサルタント業務も担当

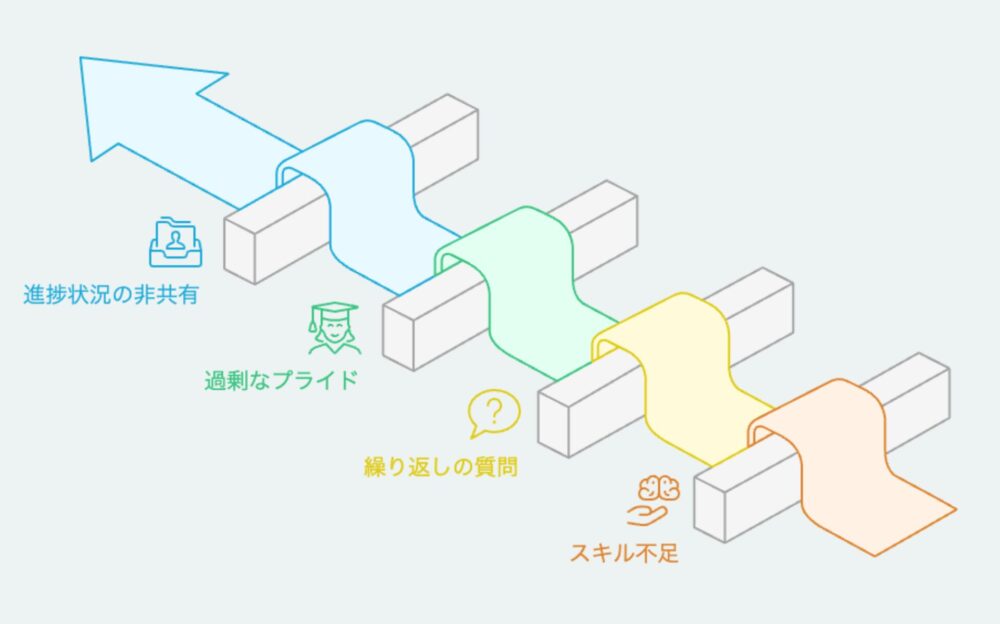

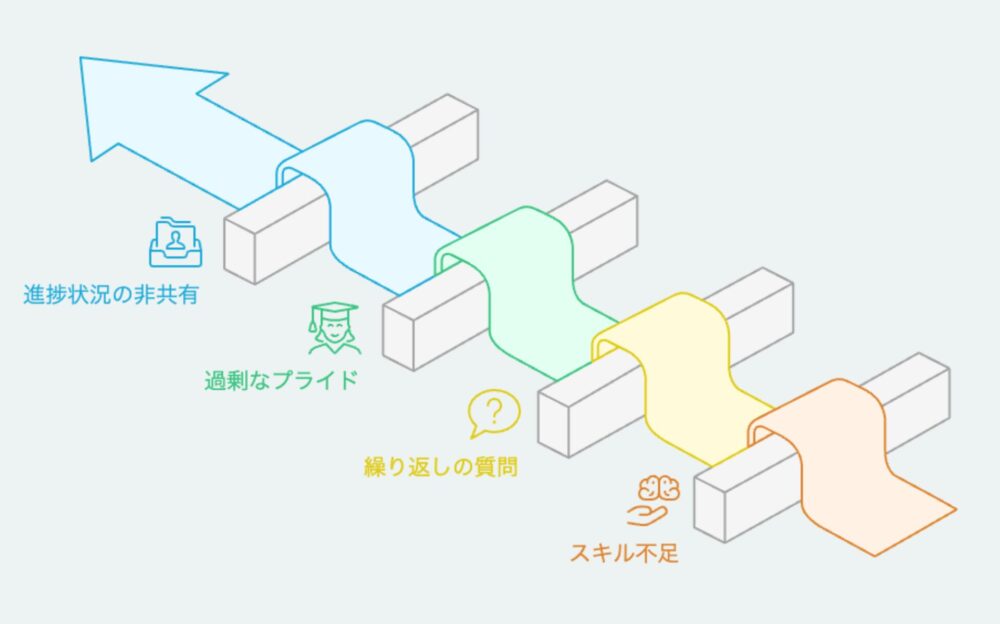

未経験エンジニアがうざい扱いされる理由

「未経験エンジニアはうざい」という厳しい言葉は、現場のエンジニアが実際に感じている「本音」が表面化したものです。

結論から言うと、これは技術力の問題だけではなく、「コミュニケーションコスト」や「教育コスト」の問題に集約されます。

私自身、30代未経験でIT業界に飛び込み、年下の先輩から指導を受けました。

また、プロジェクトマネージャーとして未経験者を受け入れる立場も経験しているので、「うざい」と思われる理由を経験をもとに紹介します。

- 圧倒的なスキル不足

- 同じことを何度も質問する

- 異様にプライドが高い

- 進捗状況を共有しない

圧倒的なスキル不足

まず直面するのが、「圧倒的なスキル不足」です。未経験なのだから当たり前ですが、問題はその「不足の度合い」が現場の想定を超えていることにあります。

たとえば、スクールで学んだはずの基本的な用語(変数、関数など)すら理解していないと、教育担当者は「何をどこから教えれば…」と頭を抱えてしまいます。

もちろん、企業側も未経験者に即戦力は期待していません。しかし、最低限のITリテラシーや、自社で使う技術の基礎知識をキャッチアップしようとする姿勢は見られています。

スキルが不足しているうえに学習意欲もなければ、「育成コストがかかりすぎる」と判断され、結果としてネガティブな評価につながるのです。

「スキル不足」問題は、未経験エンジニアが増えすぎている現状とも深く関係しています。ライバルとの差をつけるためにも、基礎学習の徹底は不可欠です。

>>「未経験エンジニアは増えすぎ」はウソ?私の実感と凡人の転職戦略

同じことを何度も質問する

先輩エンジニアが疲弊する理由の一つが、「同じことを何度も質問される」ことです。

先輩は自分の業務をこなしながら、貴重な時間を使って教えてくれています。

一度教えたことをメモも取らずに、再び同じ質問をすれば、「人の話を真剣に聞いていない」と思われても仕方ないでしょう。

IT業界の業務は複雑なため、一度で全てを理解するのは難しいです。だからこそ、「忘れない工夫」が求められます。

質問した内容は必ずテキストエディタやメモ帳に記録し、自分だけのマニュアルを作る。次に同じ疑問が出たら、まずそのメモを見返す。

このような小さな積み重ねが、「この人はしっかり学ぼうとしている」という信頼につながります。

異様にプライドが高い

プライドの高さは、特に30代以上の未経験転職者にとって耳が痛い問題かもしれません。

前職でどれほど輝かしい実績があったとしても、エンジニアとしては「レベル1」の新人からのスタートです。この現実をしっかりと受け入れなければなりません。

たとえば、年下の先輩からの指摘に対して「でも」「だって」と反論したり、自分のやり方に固執したりする態度は、チームの雰囲気を大きく乱す原因になります。

私自身も、公務員時代に身につけたノウハウが全く通用せず、年下の上司に素直に「教えてください」と頭を下げるのに、多少の抵抗がありました。

しかし、前職のプライドは転職初日に捨てるべきです。素直さこそ未経験者が持つべき最強の武器といえます。

プライドを捨てられないままだと、理想と現実のギャップに苦しみ、「こんなはずじゃなかった」と後悔するパターンに陥るでしょう。

>>【実体験】未経験エンジニアになって後悔する理由|転職失敗を避けるには

進捗状況を共有しない

「今、何にどれくらい時間がかかっていて、どこで困っているか」という進捗状況を共有しないことも、「うざい」と思われやすい大きな原因です。

これは未経験者に限らず、仕事の基本ができていないと判断される行動です。

特にエンジニアの仕事は、一人で抱え込んでも解決しない問題がほとんどのため、情報共有が欠かせません。

最悪のケースは、「こんな初歩的なことで報告したら怒られる…」と不安になり、問題を隠したまま時間だけが過ぎてしまうことです。

上司や先輩にとっては、「進捗に遅れがないか」「問題が起きていないか」を把握することが、マネジメント上の重要なポイントです。

何も報告がないと「サボっているのではないか」または「大きな問題に気づかず炎上寸前ではないか」と認識されてしまいます。

定期的に自分の状況を報告することは、自身の評価を守るだけでなく、プロジェクト全体のリスク管理にもつながります。

未経験エンジニアが上司から求められること4選

「うざい」と思われないために、未経験エンジニアは具体的に何を求められているのでしょうか?

結論から言うと、上司や教育担当は「即戦力」ではなく、「将来性(伸びしろ)」を強く求めています。

ここでは、上司があなたの「将来性」を見極めるためにチェックしている4つのポイントを解説します。

- 主体的に動くこと

- 質問力を鍛えること

- 一人で抱え込まないこと

- 自己研鑽力があること

主体的に動くこと

まず求められるのは、「指示待ち」ではなく「主体的に動く」姿勢です。

IT業界は技術の変化が非常に速く、常に新しい知識を自らキャッチアップしていく必要があります。

カリキュラムが用意されているスクールとは違い、現場では「次に何を学ぶべきか」も自分で考え、行動に移さなければなりません。

もちろん、最初は右も左もわからないかもしれません。

そんな時は「何かやることはありますか?」と聞くだけでなく、「このドキュメントを読み終えたら、次は関連する〇〇の資料を読んでもよいでしょうか?」など、半歩先を行く提案が重要です。

このような主体性が、「この人は教え甲斐があるな」「自走できそうだな」というポジティブな評価につながります。

質問力を鍛えること

単に質問するのではなく「質問力」を鍛えることが求められます。

「同じことを何度も質問する」のがNGなのは当然として、質問の「質」そのものが非常に重要です。

しかし、プロジェクト固有の話などは、AIに聞くよりもすぐに人に聞いた方が良いこともあるので注意が必要です。

事前に一度AIと壁打ちしたうえで、質問することによって相手の時間を奪うことを防げます。

以下の内容を整理して伝えることで、「質問力」が鍛えられます。

- 何がしたいのか(ゴール)

- 何を試したのか

- その結果どうなったのか

- 今、何がわからなくて困っているのか

これができると、回答者はすぐに問題の核心を見抜き、的確なアドバイスを得られるでしょう。

一人で抱え込まないこと

意外かもしれませんが、「一人で抱え込まない」ことも上司が強く求めるスキルの一つです。

未経験者は、「こんな初歩的なことは聞きづらい」という遠慮から、問題を一人で抱え込みがちです。しかし、これがプロジェクトにおいては最も危険な行為となります。

上司や先輩が怖いのは、問題が解決しないことよりも「問題が見えないこと」です。

あなたが一人で悩み続けた数時間は、プロジェクトにとっては「進捗ゼロの無駄な時間」です。

もちろん、自分で調べる努力は必要ですが、一定時間(たとえば15分)考えても解決の糸口が見えなければ、すぐにチームに共有するべきです。

それは「迷惑」ではなく、チームで仕事をするうえでの重要な「リスク管理」になります。

「抱え込むこと」が、結果として「仕事がきつい」と感じ、転職が後悔につながるケースもあるため、早めの共有を心がけましょう。

>>【実体験】未経験エンジニアになって後悔する理由|転職失敗を避けるには

自己研鑽力があること

最後に、業務時間外でも学び続ける「自己研鑽力」が必須です。

IT業界の技術は幅広く深いため、会社の業務時間内だけで一人前になるのは不可能です。上司もそれは理解しており、だからこそ「この人は業務外でも自分で学んでいるか」を見ています。

私自身、30代未経験というハンデを埋めるため、転職後1〜2年は土日も必死で勉強しました。

強制ではありませんが、その「姿勢」が「この人は本気だ」という信頼につながります。

新しい技術に興味を持ち、自分で調べて試してみる力が、スキル不足を補い、将来性を証明する証拠となるのです。

おすすめの転職エージェント

未経験エンジニアが這い上がる方法

「うざい」と思われている状況から抜け出し、現場で「這い上がる」ためには、どうすればよいのでしょうか?

結論から言うと、特別な近道や魔法のようなテクニックはありません。求められるのは、日々の地道な努力の継続と、それを「信頼」につなげる工夫です。

ここでは、未経験者が最速で成長し、信頼を得るための3つの具体的な方法を紹介します。

- AIを使い倒し学習を継続する

- 愚直に業務と向き合い経験を積む

- 仕事を通して仲間や上司から信頼を得る

AIを使い倒し学習を継続する

現代の未経験エンジニアが持つ最大の武器は、ChatGPTなどの「生成AI」です。これを徹底的に活用することが、最も効率的な学習戦略となります。

AIは、24時間365日、どんな質問にも文句を言わずに答えてくれる「専属メンター」のような存在です。

たとえば、意味のわからないエラーメッセージをそのまま貼り付けて解説させたり、自分が書いたコードをもっと効率的な書き方に改善させたりできます。

実際に私も、複雑なコード修正やSQLクエリの作成などでAIを活用し、学習にかかる手間や時間を大幅に減らしています。

ただし、AIの回答をそのまま鵜呑みにせず、必ず自分自身で信憑性を確認することが大切です。

愚直に業務と向き合い経験を積む

AIで学習効率を上げても、最終的にスキルを定着させるのは「実務経験」以外にありません。

スクールでの学習と、現場で動いている「生きたコード」との間には、深くて大きなギャップがあります。このギャップは、地道な業務経験を愚直に積むことでしか埋められないのです。

エンジニアのスタート直後は、テストコードの作成や軽微なバグ修正、ドキュメント整備といった地味な作業が多いかもしれません。

しかし、その一つひとつが、本番のシステム構成やコードの書き方を学ぶ貴重な機会となります。

私自身も、その泥臭い経験が、今プロジェクトマネージャーとして仕様を理解するうえでの基盤となっています。

仕事を通して仲間や上司から信頼を得る

技術力を磨くこと以上に重要なのが、仕事を通して「この人は信頼できる」という評価を得ることです。なぜなら、エンジニアの仕事はチームプレイだからです。

信頼関係が築けていない人に、難易度の高い仕事や新しい技術を使う挑戦的なタスクは回ってきません。結果として、成長の機会を失ってしまいます。

信頼を得る方法は、前述した「主体的に動く」「質問力を鍛える」「一人で抱え込まない」といった日々の行動そのものです。

これらを愚直に実践することが「信頼残高」として積み上がっていきます。

また、そもそもエンジニアとして這い上がるためには、未経験者を育てる環境が整った企業を選ぶことも重要です。

研修制度が充実した環境に身を置くこともキャリア戦略の一つです。研修制度がしっかりした優良企業の見分け方については、以下の記事も参考にしてください。

>>エンジニア研修が充実している会社とは|未経験者が優良企業を見抜くコツ

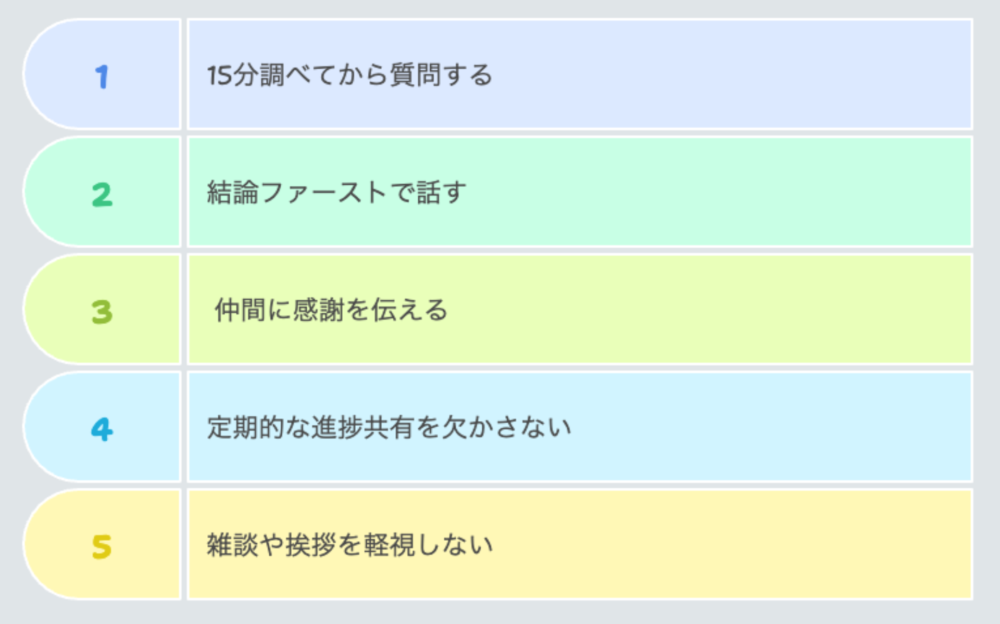

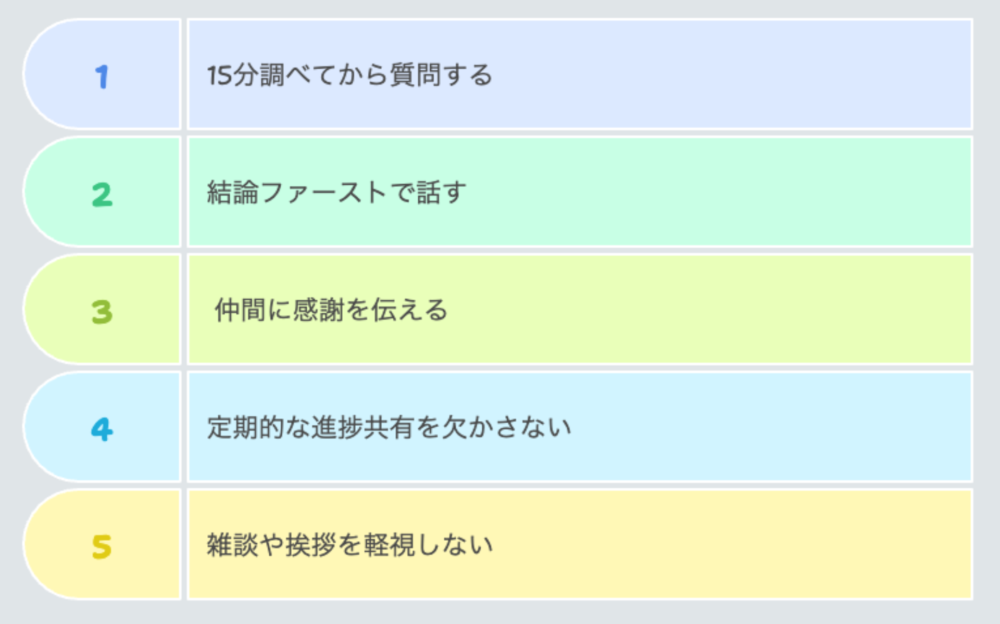

「うざい」から「応援したい」に変えるための5つの技術

スキル不足の未経験者が「うざい」と思われないためには、応援されるための技術が欠かせません。

あなたの「姿勢」を見える化し、相手の「教育コスト」を極限まで下げる工夫が求められます。

特に、私のような30代・年上未経験者は、年下の先輩にとって「扱いにくい」存在になりがちです。

ここでは、私が現場で徹底して実践した、誰でも今日からできる5つの具体的な技術を紹介します。

- 15分調べてから質問する

- 結論ファーストで話す

- 仲間に感謝を伝える

- 定期的な進捗共有を欠かさない

- 雑談や挨拶を軽視しない

15分調べてから質問する

私の会社では、「15分ルール」が推奨されています。まず、わからないことが発生したら、最低15分は自分で徹底的に調べるというルールです。

この「15分調べた」という事実が、あなたが「思考停止していない」ことの証明になります。

15分経っても解決の糸口すら見えない場合は「人に聞くべきタイミング」です。

それ以上一人で抱え込むのは、プロジェクトの時間を浪費する「最も避けるべき行動」となります。

このルールは、「自分で考える主体性」と「チームの時間を奪わない協調性」を両立させる、合理的で効果的な技術です。

結論ファーストで話す

ビジネスの基本ですが、特に論理的思考を重視するエンジニアとの対話では、「結論ファースト」ができていないと致命的です。

エンジニアは常に「問題解決」の視点で考えています。感情や長い前置きから話し始めると、「結局、何が問題なの?」と相手に大きなストレスを与えます。

たとえば「〇〇の機能でエラーが出ました」「〇〇の部分でつまづいています」と、必ず最初に「結論」から伝えましょう。

その後に、「××を試したところ、△△というエラーメッセージが出ます」など、詳細な状況を説明し、最後に相談や質問をします。

この「結論ファースト」を意識するだけで、あなたの質問の質は飛躍的に向上し、相手の負担を大きく減らせます。

仲間に感謝を伝える

シンプルですが、意識しないと中々できないのが、素直に「感謝を伝えること」です。

特に、年下の先輩に教えてもらう場面では、ついプライドが邪魔してしまうかもしれません。しかし、相手も自分の時間を割いて、あなたの成長のために力を貸してくれています。

たとえば、チャットで質問に答えてもらったら、絵文字やスタンプだけで済ませず、「〇〇さん、ありがとうございます!おかげで解決しました!」と言葉にして伝えましょう。

このような小さな感謝の積み重ねが、人間関係の潤滑油となり、「またこの人を助けてあげたい」といったポジティブな感情を生みます。

定期的な進捗共有を欠かさない

多くの未経験者は、タスクがキリ良く終わるまで報告しない傾向があります。

しかし、上司やプロジェクトマネージャーが最も知りたいのは、「今どの地点にいて、困っていることはないか」という進捗と課題です。

私は朝会だけでなく、作業が一段落したタイミングや退勤時に「〇〇のタスクは△△まで完了しました。今のところ問題ありません」「××で詰まっています」とチャットでこまめに報告していました。

これだけでも、上司は状況を把握できて安心しますし、あなたが間違った方向に進んでいてもすぐに軌道修正できます。

未経験者にとっては、「報告しすぎる」くらいが、ちょうど良いと覚えておきましょう。

雑談や挨拶を軽視しない

技術職とはいえ、仕事は最終的に「人」とのやりとりで成り立っています。特にリモートワークが中心の環境では、意識しないと雑談の機会はまったくなくなるでしょう。

「おはようございます」「お疲れ様でした」といった基本的な挨拶はもちろん、チャット上でのちょっとした雑談(天気や趣味の話など)も軽視してはいけません。

私自身、公務員時代よりも、意識的に雑談に参加し、チームメンバーの人柄を知るよう努めました。

また出社時には、一緒にランチに行くなど積極的にコミュニケーションの機会を作ることで、メンバーとの距離を縮めていくことも効果的です。

こうした心理的な距離の近さが、いざという時に質問しやすかったり、困った時に助けてもらえたりする、人間関係の基盤になります。

\ IT転職支援実績14年 79%以上が年収アップ実現/

未経験エンジニアの不都合な真実

ここまで「うざい」と思われないための具体的な技術をお伝えしてきました。

しかしその前に、エンジニアというキャリアを選ぶうえで、覚悟すべき「不都合な真実」があります。これは、プログラミングスクールや転職エージェントが、あまり大きな声では言わない部分かもしれません。

結論から言うと、未経験からの転職は「ゴール」ではなく、むしろ「過酷なスタートライン」であることです。私自身、36歳未経験・元公務員というハンデを背負って転職し、この現実を痛感しました。

ここでは、未経験エンジニアが直面する不都合な真実を3つ紹介します。

- 一人前になるには時間がかかる

- 土日も含めた自己学習が必須

- できる人とできない人の差が大きい

一人前になるには時間がかかる

まず知っておくべきなのは、一人前のエンジニアになるには最低でも3年、多くの場合それ以上の時間がかかるという事実です。

スクールを卒業すれば、すぐに活躍できるわけではありません。スクールで学ぶ知識は、あくまで「地図の読み方」を学んだに過ぎず、実務は複雑な地形を進む「登山」そのものです。

現場では、触ったこともない過去の古いコードを読み解いたり、会社の業務特有のルールを覚えたりする必要があります。

私自身、最初の1年間はテストや軽微なバグ対応がほとんどでした。このような地道な「修行期間」を耐え抜き、経験を積まない限り、一人前として扱われないでしょう。

土日も含めた自己学習が必須

厳しい現実ですが、業務時間内のOJT(実務を通じた教育)だけでスキルを習得し、一人前になることは不可能です。

平日は、目の前のタスクをこなすことや、チームのルールを覚えるだけで手一杯になります。

IT業界の技術は日進月歩であり、そのキャッチアップは業務時間外で行うのが半ば常識となっています。

特に、私のような30代未経験者は、20代の若手と比べて体力も記憶力も劣ります。そのハンデを埋めるには、人一倍の努力が欠かせません。

私自身も転職後1〜2年は、土日のどちらかは自宅で基礎学習や新しい技術の勉強に充てていました。

このような「業務外の努力」を継続できる覚悟がなければ、すぐに置いていかれます。

未経験エンジニアの現実を知らないまま転職すると、「こんなはずじゃなかった」と強く後悔する原因になるでしょう。

>>未経験エンジニアの現実と理想|転職後のギャップを知り後悔を避ける方法

できる人とできない人の差が大きい

残酷な現実かもしれませんが、エンジニアの世界は「できる人」と「できない人」の差が非常に大きく、はっきりと現れます。

同じ時期に未経験から入社した同期が、2年後や3年後には任される仕事の内容や立場が全く違ってくるケースも珍しくありません。

この差を生む最大の要因は「適性」、つまり「この仕事が本質的に楽しめるかどうか」だと私は感じています。

エラーの原因を地道に探求し、新しい技術を学ぶのが「楽しい」と思える人は、自己学習を継続できるため、どんどん成長していきます。

逆に、それを「苦痛」だと感じる人は、成長が止まってしまうのです。エンジニアとしての適性の差が、「エンジニアはやめとけ」と言われる本質的な理由の一つでもあります。

>>「エンジニアはやめとけ」は本当?30代未経験転職者が語る向き不向き

まとめ:未経験エンジニアは「うざい」の不安を乗り越えた先に明るい未来がある

今回は、「未経験エンジニアはうざい」と言われる理由と、現場で這い上がるための具体的な方法について、私の実体験を交えて解説しました。

未経験者が「うざい」と思われてしまう不安は、スキル不足そのものよりも、「教育コスト」や「コミュニケーションコスト」への懸念から生じています。

しかし、そうした不安は、本記事で紹介した具体的な「技術」と「姿勢」を身につけることで、十分克服できます。

私自身、36歳未経験・元公務員という、現場から見れば「扱いにくい(うざい)」と思われかねない立場からのスタートでした。

それでも、自分のスキル不足を認めて積極的に学び、進捗をこまめに共有する行動を徹底することで、少しずつ「応援される」立場へと変わっていきました。

未経験エンジニアが感じる不安は、努力の方向性さえ間違えなければ、必ず乗り越えられます。

その先には、自らのスキルでキャリアを切り開く、エンジニアとしての明るい未来が待っているため、あきらめずに挑戦し続けることが大切です。