今の給料だけでは将来が不安…

何か新しいスキルを身につけて副業したい…

公務員として安定した環境で働きながらも、心のどこかでそんなモヤモヤを抱えていませんか?

副業を考え始めても、「公務員は副業禁止」という高い壁や、いつになるか分からない「副業解禁」を前に、一歩を踏み出せずにいる方も多いでしょう。

しかし、実は副業解禁を「待つ」必要はありません。現在のルールを正しく理解し、賢く行動すれば、可能性は大きく広がります。

実際に、私は公務員として副業で年間200万円を売り上げ、その後民間企業への転職も成功しました。

当記事では、私のリアルな体験談を交えて、副業許可を得るための具体的な方法から、おすすめの副業、最終的な選択肢としての転職までを徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、漠然とした不安から解放され、明日から何をすべきか、具体的な行動計画を描けるようになっているはずです。

- 公務員事務職として約10年勤務

- 将来のキャリアに不安を感じ、プログラミングスクールを受講

- 「後悔したくない」と思い、勇気を出して公務員を辞め、36歳から未経験でエンジニアに転職

- テレワークやフレックス勤務など自由度の高い働き方をに手に入れる

- 現在はエンジニアのほか、PMやコンサルタント業務も担当

おすすめの転職エージェント

公務員の副業はいつ解禁?総務省のガイドラインをざっくり解説

「公務員の副業は、一体いつになったら全面的に解禁されるのだろう?」多くの方がそう感じているのではないでしょうか。

ニュースでは一部の自治体の取り組みが紹介されるものの、全体像が見えにくいのが現状です。

ここでは、2025年に公表された公務員の副業に関する国の最新動向を徹底解説します。

特に、2025年6月に総務省が地方自治体に通知した文書は、今後の流れを確認するうえで非常に重要です。

【結論】公務員の副業は許可申請すれば可能

結論から言うと、2025年7月現在、公務員の副業は正規の手続きを踏んで「許可」を得れば可能です。

「公務員は副業禁止」のイメージが強いですが、法律では「絶対禁止」を定めているわけではありません。

地方公務員法第38条は、あくまで「許可なく営利企業等に従事してはならない」とする許可制をとっています。

これは、副業によって本業がおろそかになったり、公務員全体の信用を傷つけたりする事態を防ぐためのチェック機能です。

つまり、これから解説するポイントさえ押さえておけば、堂々と副業に取り組む道は開かれているのです。

(営利企業への従事等の制限)

第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。

引用:地方公務員法

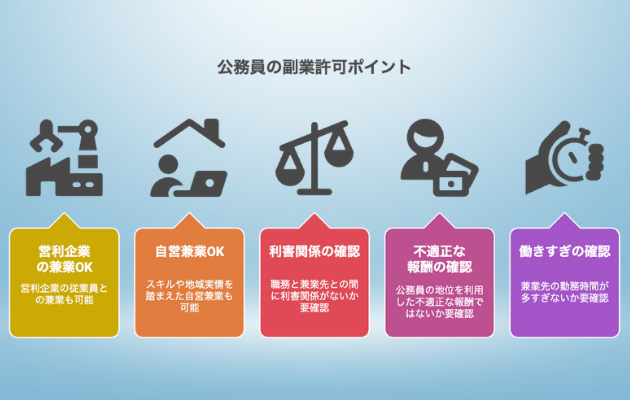

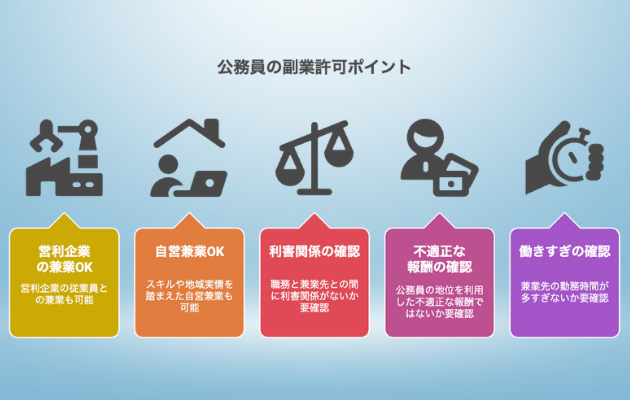

公務員の副業許可に関するポイント5つ

それでは、所属長などの任命権者が副業の許可を判断する際に、どのような点を見ているのでしょうか。

2025年6月に総務省が示した通知に基づき、特に重要となる5つのポイントを解説します。この基準を理解することが、許可を得るための最短ルートです。

営利企業の従業員との兼業も可能

「民間企業で働くのは無理」と思い込んでいる方も多いですが、それは誤解です。

総務省の通知では、以下の基本的な3原則を満たす場合は、営利企業の従業員として働くことも可能であると示されています。

- 職務の能率を低下させない

- 職務の公正を妨げない

- 品位を損なわない

国のルールでは厳格に制限されているケースでも、地方公務員の場合は、地域の実情や人材活用の観点から柔軟な判断が認められているのです。

たとえば、人手不足に悩む地域のIT企業で、週末だけ事務作業を手伝うといったケースも、利害関係などの問題がなければ許可される可能性があります。

スキルや地域実情を踏まえた自営兼業も可能

会社に雇用されるだけでなく、自身のスキルを活かして個人事業主として活動する、いわゆる「自営兼業」も可能です。これは、職員の自己実現を後押しし、そのスキルを地域活性化に繋げる現在の国の副業推進の考え方とも合致しています。

私自身が、公務員時代に行っていたブログ運営もこの自営兼業にあたるでしょう。

その他にも、Webライターやデザイナー、地域のスポーツチームの有料コーチなど、スキルや経験を活かせる道は無数にあります。

もちろん本業に支障が出ない範囲であることが大前提となるため、注意が必要です。

職務と兼業先との間に利害関係がないか要確認

利害関係の有無は、許可を得るうえで最も厳しくチェックされる重要ポイントです。

公務の公正さと住民からの信頼を確保するため、自身の職務と副業の間に特別な利害関係があってはなりません。

たとえば、建設課の職員が建設会社で働いたり、許認可を担当する部署の職員が、許認可を必要とする企業から報酬を得たりすることは、癒着が疑われるため許可されないでしょう。

副業申請時には、自身の仕事内容と副業先の事業内容を正確に把握し、利害関係が一切ないことを明確に説明する必要があります。

公務員の地位を利用した不適正な報酬ではないか要確認

副業で得られる報酬額が、その仕事内容に見合った「社会通念上相当な金額」であることも重要です。

公務員の立場を利用して不当に高い報酬を得ているのではないか、という疑念を招かないためです。

たとえば、Webライターとして執筆する場合、同じスキルレベルのライターの市場単価から大きく外れた高額な報酬を受け取っていると、問題視される可能性があります。

申請時には、報酬額が妥当であることを客観的に示せるようにしておくと、よりスムーズに許可が得られるでしょう。

兼業先の勤務時間をもとに働きすぎていないか要確認

副業に熱中するあまり、心身が疲弊して本業のパフォーマンスが低下しては本末転倒です。そのため、任命権者は副業の勤務時間も厳しくチェックします。

国の基準では、副業の時間は「週8時間・月30時間」がひとつの目安とされています。

申請する際は、この範囲内に収まっているかを確認するとともに、繁忙期なども含めた時間外勤務が多い自分の職場状況も考慮して、無理のない計画を立てることが重要です。

健康管理も公務員の重要な責務の一つと心得ましょう。

公務員の副業が解禁された背景

国や自治体が、これまで厳しく制限してきた公務員の副業を推進し始めた背景には、避けては通れない以下の3つの大きな課題があります。

- 公務員の人気低迷

- キャリア形成の変化

- 社会全体の労働力不足

ここでは、副業のルール緩和が、単なる職員のための福利厚生ではなく、日本の社会構造の変化に対応するための必然的な一手であることを解説します。

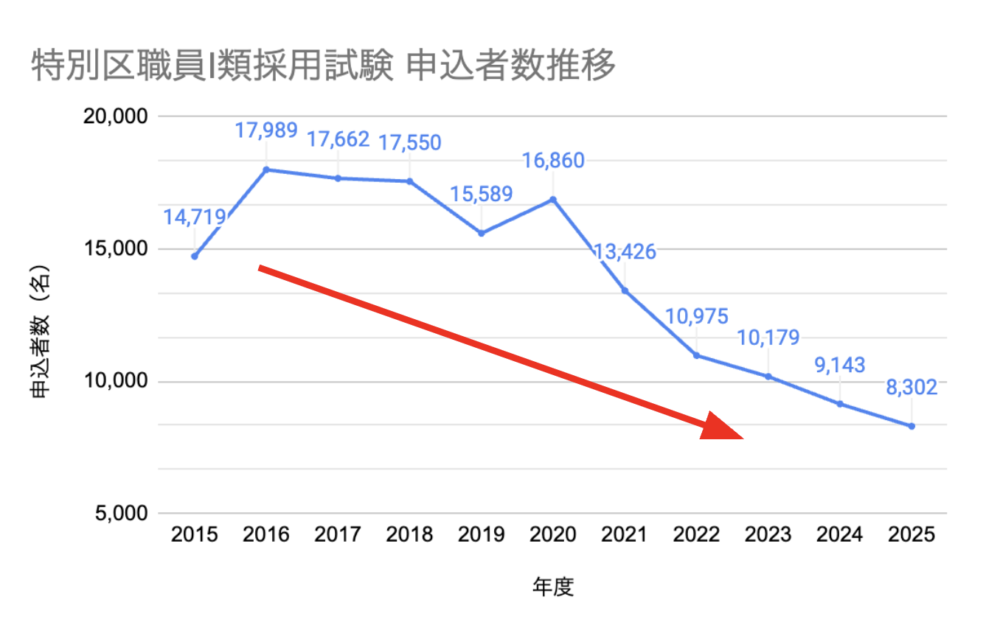

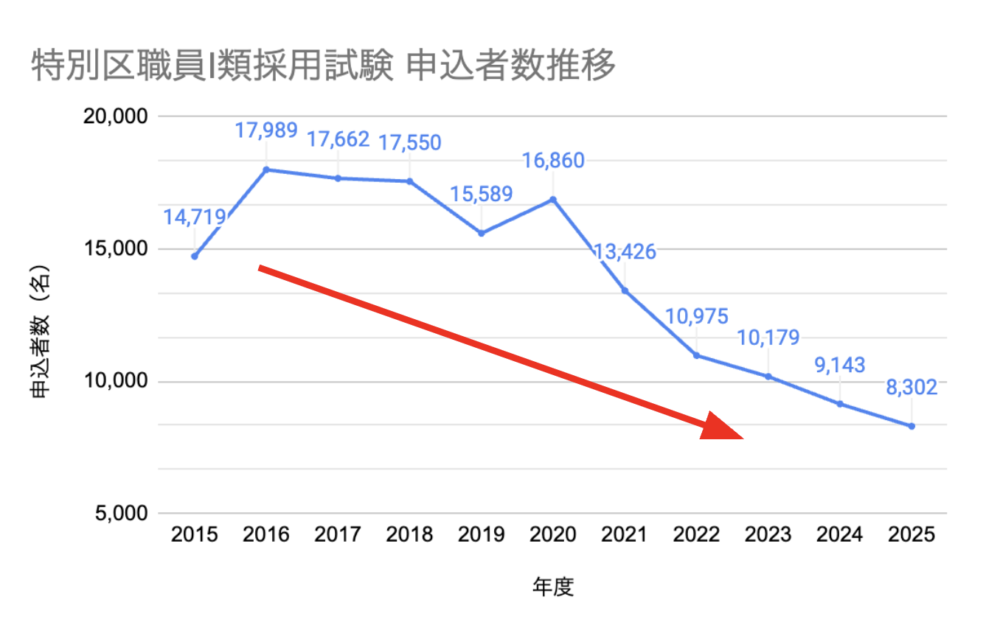

公務員の人気低迷対策

かつて「安定の象徴」であった公務員の人気には、近年かげりが見えています。

東京都特別区の採用試験データを見ると、申込者数が一貫して右肩下がりであることが分かります。

2016年度には約18,000人いた申込者が、2025年度には約8,300人と、10年間で半数以下にまで落ち込んでいます。

これは、民間企業の待遇や働き方の多様化に比べ、公務員の魅力が相対的に低下していると言えるでしょう。

そこで、公務員の副業を許可することで、収入面での魅力を高め、多様な働き方を望む優秀な人材を確保・維持する狙いがあります。

閉鎖的で硬直的と見られがちな公務員のイメージを刷新し、「やりがい」と「自己実現」の両方が可能な職場であることをアピールする、人材確保戦略の一環なのです。

自律的なキャリア形成の後押し

終身雇用を前提とした画一的なキャリアパスは、もはや現代の若者にとって魅力的ではありません。

自分のスキルを試し、社外に人脈を広げ、自律的にキャリアを築いていきたいと考える人が増えています。副業は、まさにそのニーズに応える最適な手段です。

副業を通じて新たなスキルや知識を習得することは、本人の市場価値を高めるだけでなく、得た知見を行政サービスに還元させるメリットもあります。

このように、副業は職員の仕事への熱意や貢献意欲を高め、変化の激しい時代に対応できる重要な「自己投資」の機会となるのです。

労働力不足への対応

日本全体が直面している「労働力不足」も、公務員の副業を後押しする大きな要因です。

特に地方では、農業や観光業、介護などの分野で深刻な人手不足が続いており、地域コミュニティの維持すら困難になりつつあります。

そこで、意欲のある公務員が勤務時間外に地域の担い手として活動することを許可し、労働力不足を補う狙いがあります。

たとえば、週末に農家で収穫の手伝いをしたり、地域のイベント運営に参加したりすることは、地域経済の活性化に直接貢献します。

公務員が地域の一員として、より深くコミュニティに関わる新しい形となり、行政と地域の連携を強める効果も期待されています。

\ハイクラス転職満足度 7年連続No.1/

公務員で副業が許可された事例

実際に公務員ではどのような副業が許可されているのでしょうか。ここでは、比較的認められやすい副業の代表例を3つご紹介します。

不動産賃貸業

不動産賃貸は、公務員の副業として最も認められやすい代表的な事例です。一定の規模を超えなければ、資産運用の一環と見なされるためです。

公務員の信用の高さを活かして、金融機関から融資を受けやすいメリットもあります。

具体的には、人事院規則14-8で定められている「5棟10室未満、かつ年間の家賃収入が500万円未満」の基準が、許可を得るうえでの一般的な目安となります。

ただし、自主管理で入居者対応などに多くの時間を費やすと「職務専念の義務」に違反すると判断されかねません。

そのため、管理業務は専門の業者に委託するなどの配慮が必要です。

執筆・講演活動

自身の知見や専門性を活かした執筆や講演活動も、許可を得やすい副業の一つです。これは、公務員としての品位を損なうことなく、むしろその専門性を示すことで社会に貢献する活動と捉えられるためです。

たとえば、趣味で研究している歴史について本を出版したり、専門分野(法律や福祉など)について大学や研修会で講演したりするケースが挙げられます。

重要なのは、利害関係のない相手からの単発的な依頼であることです。

継続的な連載や定期的な講演になると、営利性が高いと判断され、許可のハードルが上がる可能性があるので注意しましょう。

農業・自営業

特に地方の公務員にとって、小規模な農業は認められやすい副業と言えます。

たとえば、親から相続した田畑で米や野菜を作り、自家消費の延長として、余った分をJAの直売所などで販売するようなケースです。

これも不動産賃貸と同様に、「事業的規模」にならないことが許可の条件です。

明確な基準はありませんが、主たる生計の手段にはならず、あくまで本業の傍らで行う範囲であることが求められます。

地域によっては、農業の担い手不足という課題もあり、地域貢献の一環として好意的に受け取られる側面もあります。

【実体験】私の公務員時代の副業と結果

ここからは私自身のリアルな体験談を紹介します。

私は公務員時代に副業として「せどり」に挑戦し、年間で200万円を売り上げ、最終的には約25万円の利益を得られました。「せどり」とは、商品を安く仕入れて、Amazonやメルカリなどのプラットフォームで高く販売し利益を得る物販ビジネスです。

主に楽天市場で商品を仕入れ、Amazonで販売していました。初めは、商品の選定がうまくいかず、在庫を抱えてしまったり、仕入れ金額より高く売れなかったりと失敗が続きました。

しかし、売れる商品を見極められるようになってからは、安定して収益を得られるようになります。

副業の時間的な制約と「バレたらどうしよう」という精神的なプレッシャーの中で、自分一人で稼げた経験はとても大きな自信になりました。

この経験は、公務員の副業の可能性と厳しい現実の両方を教えてくれました。

公務員の仕事は安定していますが、人によっては物足りなさや将来への不安を感じることもあるでしょう。

私自身、ルーティンワークの毎日の中で「このままでいいのか?」と疑問を抱くようになりました。

副業での経験を通して、「自分の力で稼いで、もっと大きな挑戦がしたい」想いが強くなり、後の転職につながる大きなきっかけとなりました。

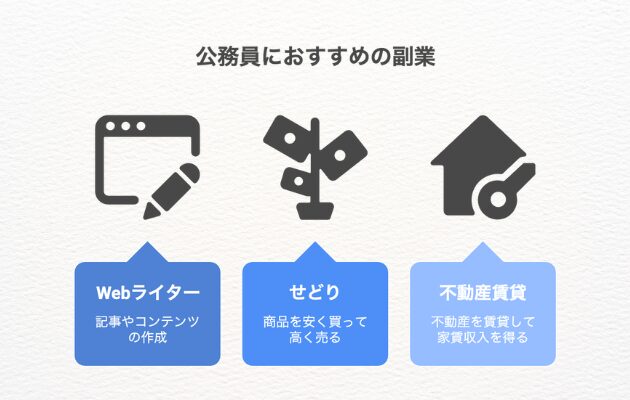

公務員におすすめの副業3選

「ルールや事例は分かったけど、結局何から始めればいいの?」という方のために、私自身の経験と現在の規制緩和の流れを踏まえて、おすすめの副業を3つ厳選してご紹介します。

Webライター

初期費用がほぼゼロで始められ、公務員の業務で培った「正確な文章作成能力」を直接活かせるのがWebライターです。

パソコン1台とインターネット環境さえあれば、場所や時間を選ばずに作業できるため、本業との両立がしやすいのが特徴です。

「クラウドワークス」や「ランサーズ」といったクラウドソーシングサイトに登録し、未経験でも受注しやすい簡単な案件から実績を積めます。

経験を積んで文字単価が上がれば、月5万円程度の収入を目指すことも十分に可能です。

文章力だけでなく、情報収集力や構成力も磨かれ、将来ブログ運営などへ展開できる点も大きなメリットと言えます。

せどり

「せどり」とは、商品を安く仕入れて、Amazonなどで高く売って利益を得るビジネスです。

結果が早く出やすく、商売の基本である「安く仕入れて高く売る」というマーケット感覚を実践的に学べるのが魅力です。

ただし、継続的に商品を仕入れて販売する必要があるため、在庫管理や販売タイミングを見極めるリスクもあります。

中古品を扱う場合は「古物商許可証」が必要になるケースもあり注意が必要です。

挑戦する場合は、不用品の販売から始めるなど、スモールスタートを心がけて、慎重に進めることが重要です。

不動産賃貸

公務員が持つ「社会的信用の高さ」を最大限に活かせるのが不動産賃貸業です。

ただし、数百万円単位の初期投資が必要になるため、誰にでもおすすめできるわけではありません。

また、副業では「5棟10室未満、家賃収入500万円未満」といった規模の制限もあります。

一方で、金融機関からの融資審査で有利に働くため、他の職業の方よりも始めやすい大きなメリットがあります。

一度物件を購入すれば、管理会社に委託することで安定した家賃収入が期待でき、手間がかかりにくい点も魅力です。

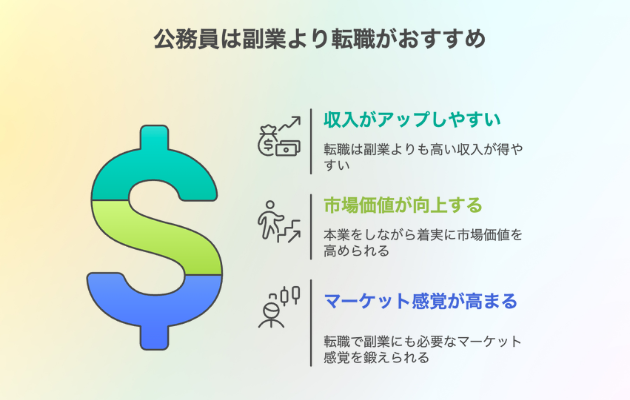

公務員が副業するなら転職したほうがいい理由

副業は確かに視野を広げてくれますが、同時に公務員という立場での限界も痛感させられます。

ここでは、私が公務員は副業よりも転職したほうがよいと考える理由を紹介します。

副業より収入アップする可能性が高いから

転職は、「本業」の収入自体を大きく引き上げる可能性があります。

実際に副業で月に数万円を稼ぐためには相当の労力が必要です。転職活動で年収を50万円、100万円と上げるための労力と比較すると、副業の方が圧倒的に効率が悪いケースも少なくありません。

たとえば、私が副業で得られた利益は年間約25万円程度ですが、民間企業に転職した場合、年収で20万円以上アップするのは、それほど難しくないでしょう。

副業で得られる収入はあくまで「お小遣い」の範囲を超えにくいですが、転職は生活基盤そのものを豊かにできる強力な選択肢です。

\ハイクラス転職満足度 7年連続No.1/

給料をもらいながら市場価値が高まるから

成長している業界へ転職すれば、日々の業務そのものが最高の「自己投資」になります。

副業は、どうしても本業の合間に行う「片手間」の活動になりがちで、専門性を突き詰めるには限界があります。

一方で、本業であれば1日8時間、その道のプロたちに囲まれながら、給料をもらって専門スキルを磨くことができます。

たとえば、私がエンジニアに転職して得られた技術や知識は、公務員として副業を続けていただけでは決して手に入らなかったものです。

このような「市場価値の向上」こそが、転職がもたらす最大の資産と言えるでしょう。

関連記事:30代公務員が未経験から転職できる?成功のコツやおすすめ業界を解説

副業にはマーケット感覚が不可欠だから

副業で継続的に成功するためには、「マーケット感覚」が必要です。これは、市場のニーズを読み、自分のスキルや商品をどう売れば対価を得られるかを考える力のことです。

残念ながら、公務員の仕事は民間企業と違って直接的な市場競争に晒される機会がほとんどありません。

そのため、いざ副業を始めても「どうすれば稼げるのか分からない」と挫折してしまう人が少なくないのです。

実は、転職活動こそが、このマーケット感覚を高める最高の訓練になります。

自分の経歴やスキルが、市場でどれくらいの価値があるのかを知ったうえで、副業を始めてみてもよいでしょう。

関連記事:公務員から民間へ転職!後悔しないための11のポイント

公務員の副業でよくある質問

最後に、公務員の副業に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

結局、副業の「全面解禁」はいつですか?

A. 2025年7月現在、全面解禁の具体的な予定はありません。

現在の国の動きは「解禁」ではなく、あくまで現行の許可制度の範囲内で、地域貢献に繋がる活動などを後押しするための「運用の円滑化」が目的です。

法律の原則は変わらないため、「いつか自由に副業ができるようになる」と待ち続けるのはもったいないです。現在のルールを正しく理解し、その中でできることに挑戦するほうが現実的と言えるでしょう。

どんな副業が許可されやすいですか?

「公益性」「専門性」「地域貢献」がキーワードです。

具体的には、NPO法人活動や地域イベント運営、専門知識を活かした単発の執筆・講演活動などが許可されやすい傾向にあります。

また、本記事で紹介したWebライターやブログ運営のように、自身のスキルアップに繋がり、将来のキャリア形成に役立つ副業も、目的を説明することで許可を得やすくなるでしょう。

まずは、ご自身の興味とこれらのポイントを照らし合わせて考えるのがおすすめです。

許可なく副業をしたら、どうなりますか?

人事院の指針では「減給または戒告」が標準ですが、内容次第でより重い処分もあり得ます。

単に「許可を得る手続きを怠って副業を行った」だけであれば、減給または戒告(文書注意)とされています。

ただし、それで済まないケースも少なくありません。

副業の内容が以下のような別の服務違反を伴うと判断された場合は、停職や、最も重い懲戒免職(クビ)に至る可能性もあります。

- 公務員の信用を著しく傷つけた

- 職務上の秘密を漏洩した

- 本業に大きな支障が出た

懲戒処分の指針

(10)兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員は、減給又は戒告とする。

副業収入はいくらから確定申告が必要ですか?

年間の「所得」が20万円を超えた場合に必要です。

ここで重要なのは「収入」ではなく「所得」である点です。

「所得」とは、副業で得た総収入から、その収入を得るためにかかった経費(例:パソコン代、書籍代、交通費など)を差し引いた金額を指します。

たとえば、年間の売上が30万円でも、経費が15万円かかっていれば所得は15万円となり、所得税の確定申告は原則として不要です。

副業を始めるのに資格やスクールは必要ですか?

必ずしも必要ではありません。多くの場合、資格やスクールなしですぐに始められます。

副業成功のコツは、今あるスキルや経験を活かして、まずは小さく始めてみることです。

最初から高額な費用をかけて資格取得やスクールに通うよりも、行動して「稼ぐ経験」を積む方が重要です。

たとえば、本記事で紹介した「Webライター」は、公務員として培った文章力をそのまま活かせますし、特別な資格も不要です。

「せどり」も、まずは身の回りの不用品をメルカリで販売することから始めれば、専門的な知識は後からでも十分に学べます。

もちろん、専門性の高い分野で本格的に稼ぎたい場合は、スクールが近道になることもありますが、はじめの一歩を踏み出すのに必須ではありません。

職場にバレずに副業をする方法はありますか?

A. 住民税の納付方法を「普通徴収」にすることで、バレるリスクを低減できます。

住民税の徴収方法には、給与から天引きされる「特別徴収」と、自分で納付書を使って納める「普通徴徴」があります。

確定申告や住民税申告の際に「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税の通知が職場へ行くのを防げます。

また、職場の同僚や上司に副業のことを話さないことも、バレないための重要なポイントです。

不動産投資や株式投資は副業になりますか?

資産運用と見なされる範囲であれば、副業にはなりません。

株式投資や投資信託、FXなどは、一般的に資産運用と見なされるため、許可なく行うことができます。

不動産投資も、年間家賃収入500万円未満・5棟10室未満といった「事業的規模」に至らない範囲であれば、許可を得やすい、または許可不要な副業とされています。

ただし、管理業務を業者に委託するなど、本業に支障が出ないよう配慮することが重要です。

メルカリでの販売は副業にあたりますか?

ケースバイケースですが、「営利目的か否か」が判断基準です。

自分の着なくなった服や読み終えた本などを「生活不用品の処分」として販売する行為は、副業にはあたりません。

一方で、利益を出す目的で商品を安く仕入れて、それを継続的に転売する行為(せどり)は、「営利活動」となり、副業と見なされます。

そのため、許可なく行えば、処分の対象となる可能性が高いため注意が必要です。

まとめ:公務員の副業解禁を待ってもムダ!できることから行動しよう

本記事では、公務員の副業ルールや、おすすめの副業などを解説してきました。

ルールを守りながら副業に挑戦することは、自分の可能性を広げる素晴らしい一歩です。

しかし、私自身の経験からも言えるように、副業には時間や収入の面で、どうしても限界があることです。そのため、「本当にやりたいこと」にはたどり着けないかもしれません。

収入やスキル、やりがいの面で現状を大きく変えたいと本気で考えているなら、「転職」が最も有力な選択肢となります。

「とはいえ、民間企業で通用するか不安…」と思うのも当然です。そんな不安を解消し、自分の市場価値を客観的に知る最良の方法は、転職エージェントへの相談です。

優秀なエージェントなら、これまでの経験をどう活かせるか、どんなキャリアの可能性があるかを無料で診断してくれます。登録したからといって、必ずしもすぐに転職する必要はありません。

自分のキャリアは、「与えられるもの」ではなく、「自ら創るもの」です。まずは自分の市場価値や現状を理解することから、始めてみましょう。